为什么贷款平台日息低?5大原因深度解析

最近很多朋友发现,各类贷款平台广告都在主打"日息低至0.02%",这种看似划算的借款方式背后藏着什么门道?本文将带你看懂平台压低日息的底层逻辑,从市场竞争态势、资金成本构成到用户心理博弈等维度,揭秘低日息背后的商业密码,同时提醒你注意那些容易踩坑的细节。

现在打开手机应用商店,贷款类APP少说也有几百个。各家平台为了抢用户,就像超市搞促销一样,把"日息低"当成最显眼的标签挂在首页。去年某头部平台推出"首借日息全免"活动,三天就新增了50万注册用户,可见低息策略的杀伤力。

不过这里有个问题——平台难道不怕亏本?其实啊,日息计算基数本来就是剩余本金,假设借款1万元,日息0.02%每天才2块钱,但加上各种手续费、服务费,实际年化利率可能达到15%以上,这中间的学问可大着呢。

传统银行开个网点要租场地、雇员工,这些成本最后都会转嫁到贷款利率上。而互联网贷款平台呢?他们靠的是大数据风控系统,审批放款全自动完成。有数据显示,线上贷款的人均运营成本比线下低62%,这部分省下来的钱,自然可以拿来做利息优惠。

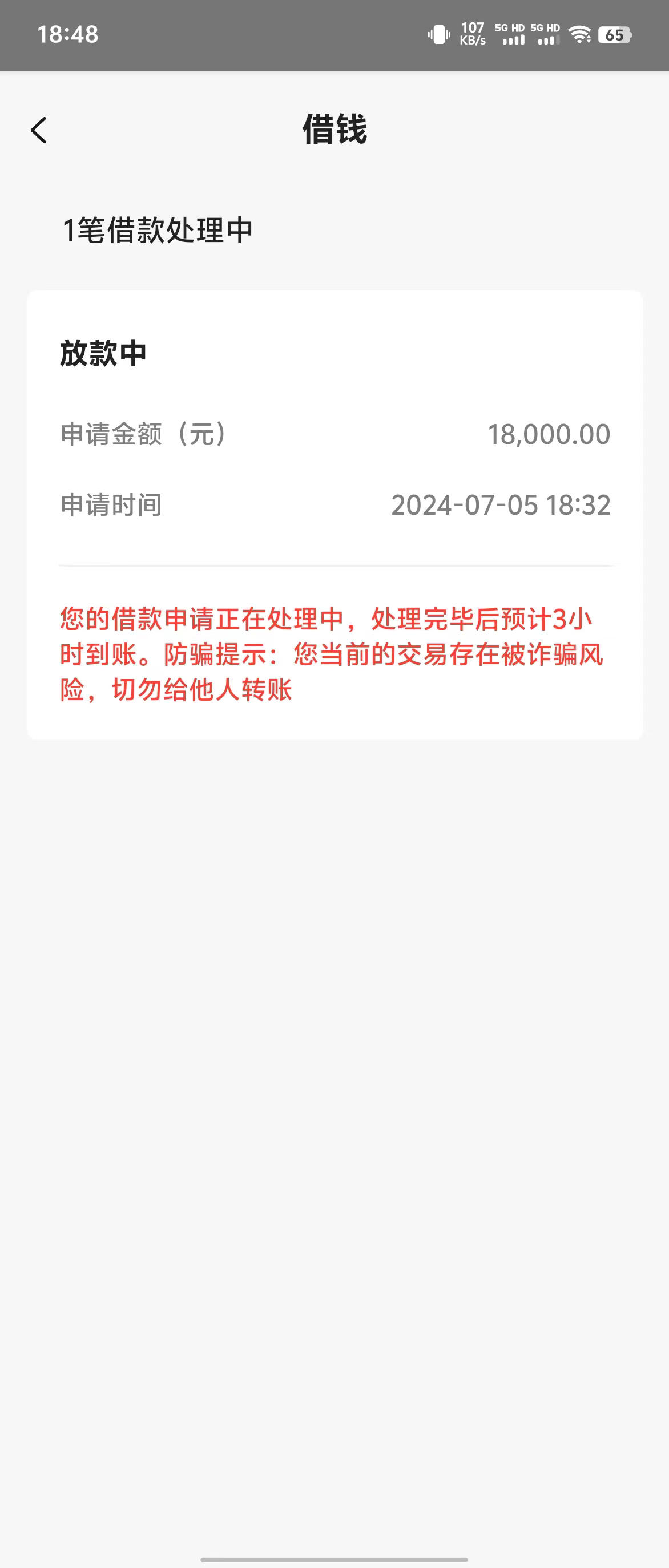

不过要注意的是,有些平台会玩文字游戏,把"日息低"和"总成本低"混为一谈。我之前遇到过个案例,用户借3万元,日息看着只有8毛钱,结果6个月还完,各种服务费加起来比利息还高出30%!

现在很多平台根本不靠自有资金放贷,而是通过发行ABS(资产证券化产品)或者对接机构资金。比如某消费金融公司,去年通过银行间市场融到的资金成本才4.35%,比普通P2P平台低了一半还多。资金成本降了,日息自然有下调空间。

但这里有个隐藏风险点:当市场资金紧张时,这些平台的资金链就容易出问题。去年底就发生过某平台因资金方突然撤资,导致用户还款后无法再次借款的情况。

你可能想不到,现在贷款平台获取一个新客户的成本已经涨到300-800元。这种情况下,平台更愿意用低息当"鱼饵"先吸引用户注册,等建立信任后再通过其他增值服务赚钱。这就好比超市的鸡蛋特价策略,亏本卖鸡蛋是为带动其他商品销量。

有个做运营的朋友跟我说,他们平台日息每降低0.01%,注册转化率就能提升2.3个百分点。不过用户留存率才是关键,很多冲着低息来的用户,用过一次发现还有更好选择,转头就卸载APP了。

自从央行要求所有贷款产品必须明示年化利率,很多平台开始调整报价策略。日息看着比年利率更有冲击力,还能规避直接对比。但根据监管新规,任何贷款宣传都必须同时展示日利率和年化利率,最近我就看到不少平台把两种计息方式并列标注了。

这里教大家个实用技巧:遇到日息宣传别急着心动,用日利率×365就能快速估算真实年化成本。比如日息0.03%看着很低,实际年化达到10.95%,这可比银行信用贷款高不少呢。

低日息确实能减轻短期还款压力,但千万要擦亮眼睛:

1. 看清费用清单,警惕"利息低服务费高"的套路

2. 确认提前还款是否收违约金

3. 对比3-5家平台的实际年化利率

4. 短期周转可考虑,长期借贷慎选

最近有个90后姑娘就因为只关注日息,结果在服务费上多花了冤枉钱,这事还上了本地新闻。所以说啊,低息≠低成本,学会算总账才是王道。