好分期贷款平台被调查:高息陷阱与监管风暴下的理财警示

近期多家媒体报道好分期贷款平台因违规经营被金融监管部门立案调查。本文通过真实用户逾期案例,剖析其高息收费、暴力催收等违规操作,梳理监管动态与行业影响,为理财用户揭示网络贷款暗藏的风险,并提供理性借贷的避坑指南。

2025年3月初,国家金融监管总局突然发布公告,宣布对好分期等三家贷款平台启动专项调查。根据通报内容,平台存在年化利率虚标、暴力催收、诱导过度负债等多项违规行为。这距离2024年12月央行发布的《网络小额贷款管理办法》才过去三个月,看得出这次是动真格了。

其实平台的问题早有端倪。在知乎、微博等社交平台,关于“好分期逾期亲身经历”的讨论从2024年下半年就开始增多。有用户说自己“4000元借款滚到3万”,还有人因为催收电话丢了工作,这些碎片化信息当时没引起足够重视,直到监管出手才把问题彻底摊开。

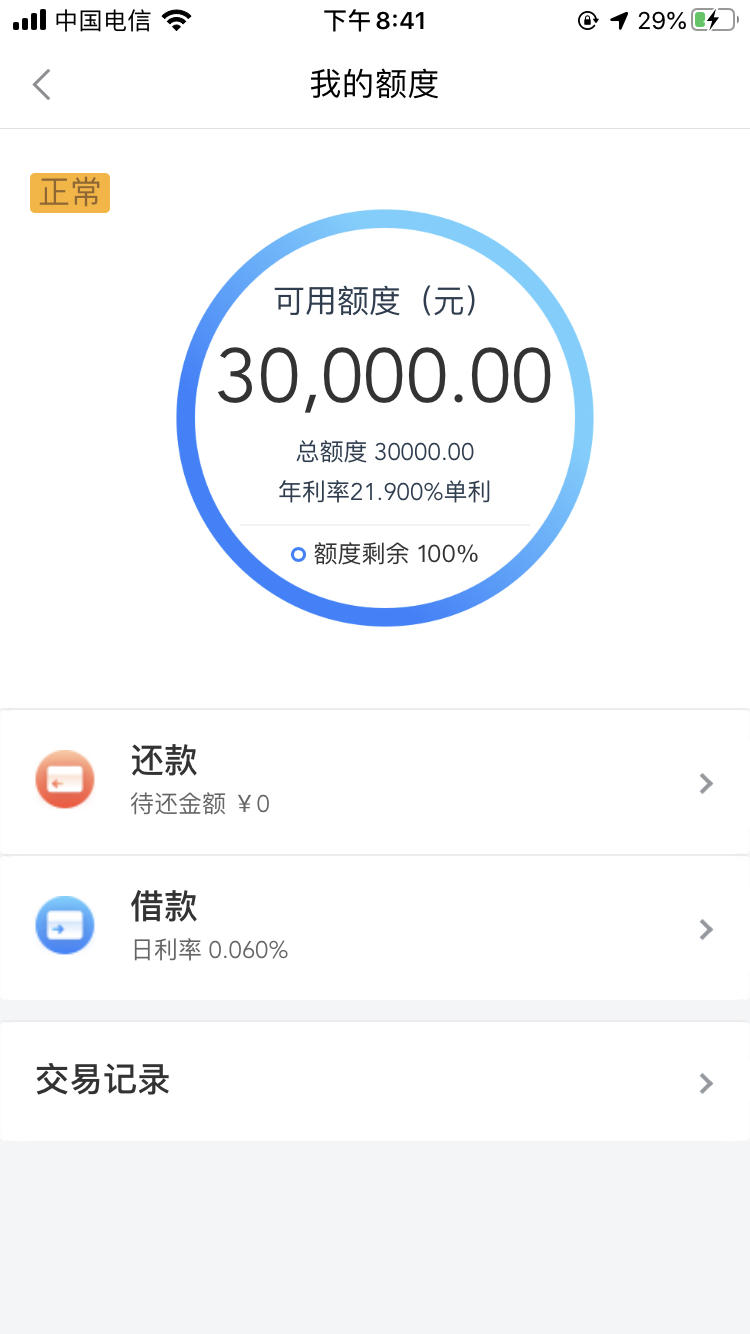

从多位逾期用户的自述来看,好分期的收费设计存在明显套路:利滚利计算方式:借款时宣传的“日息0.05%”实际是等额本息还款,年化利率超过36%的法定红线。有用户借8000元分12期,总还款额达到1.2万元,加上逾期后的违约金,最终债务翻了三倍。砍头息变相存在:虽然合同里没有明确收取,但用户实际到账金额会比合同金额少5%-8%,美其名曰“服务费”。滞纳金叠加规则:逾期后不仅按日收取0.1%违约金,还会对已还部分重复计息。例如有用户逾期4年,原本2万元的借款最终要还8万元,这种计算方式简直比高利贷还狠。

说实话,这种高息滚动的方式,别说刚工作的年轻人扛不住,就连中小微企业主都可能被拖垮。更讽刺的是,平台APP里把这些费用拆分成“管理费”“服务费”等十几种名目,普通用户根本算不清真实成本。

从目前公开信息看,监管主要抓了三个致命问题:利率穿透式违规:用服务费、手续费等名义变相突破24%利率限制,实际综合年化利率普遍在35%-42%之间;暴力催收产业链:外包催收公司使用“呼死你”软件、伪造律师函、骚扰借款人亲友等手段,导致多人出现抑郁症状;诱导学生借贷:通过校园地推、短视频广告等方式,向无收入来源的大学生放贷,这明显踩了2023年《关于规范大学生互联网消费贷款的通知》的红线。

这里有个细节值得注意——平台的风控模型存在严重漏洞。据内部员工爆料,他们的审核系统“只要身份证+手机号就能放款”,根本不查社保、银行流水这些关键信息。这种睁只眼闭只眼的审核,摆明就是冲着坏账高利息去的。

通过这次事件,普通投资者至少要记住三点:看清实际利率:别被“日息”“月息”迷惑,自己用IRR公式算真实年化,超过24%的部分可以直接举报;保留证据链:从借款合同、还款记录到催收录音都要保存,遇到暴力催收立即向互联网金融协会投诉;分散资金风险:千万别把全部积蓄都投到P2P或助贷平台,这类产品至少要配置在“高风险资产”分类里,占比别超过可投资金的10%。

有个真实案例值得参考:浙江有位用户被好分期催收后,拿着通话记录和转账流水直接起诉,最后法院判定只需偿还本金+24%利息。这说明“会哭的孩子有奶吃”,积极维权真能减少损失。

这次监管出手可能引发连锁反应:中小平台批量退出:预计70%的助贷平台会因为利率合规问题消失,行业集中度大幅提升;风控技术升级:活体检测、社保数据直连等硬核技术会成为标配,纯信用贷款比例将压缩到30%以下;投资者门槛提高:监管可能要求理财用户完成风险测评考试,就像炒股开户那样设置准入门槛。

不过话说回来,上有政策下有对策。已经发现有平台把贷款包装成“会员服务费”“知识付费”等新花样,这种创新和监管的博弈估计还得持续好几年。

总结来看,好分期事件给所有人敲响警钟——理财不是赌博,风控永远比收益重要。下次看到“低息”“秒到账”的宣传时,不妨多问自己一句:他们赚的钱,到底是从哪来的?