买贷款客户的靠谱平台推荐及获客渠道全解析

这篇文章将带大家全面了解当前市场上获取贷款客户的常见平台类型,从金融机构常用的B端获客系统到个人借款者常接触的C端贷款超市,详细拆解不同渠道的特点。咱们会聊聊银行合作的数据服务商、第三方金融科技平台、以及新兴的短视频获客模式,重点分析各平台的合规性、数据精准度及合作成本,最后给出选择平台时的避坑指南。

说白了,这类平台就是连接资金方(银行/网贷公司)和借款需求的"中间商"。不过这个中间商可不像房产中介那样简单,他们得同时满足两个核心需求:既要帮金融机构找到资质合格的借款人,又要帮客户匹配利率合适的贷款产品。

现在市面上的平台主要分两种玩法:一种是像融360、卡牛这样的C端贷款超市,个人用户可以直接申请;另一种是给金融机构提供客户资源的B端系统,比如某些金融科技公司的智能获客平台。

1. 金融科技公司合作:像百融金服、同盾科技这些头部平台,他们手里握着大量用户信用数据。某银行的朋友跟我说过,他们去年通过这类渠道获得的客户,批贷率比传统地推高了40%左右。

2. 运营商数据服务商:移动联通电信的子公司现在都开展金融数据业务了。不过这里有个坑要注意——今年新出的个人信息保护法实施后,部分数据接口已经关闭,合作前务必确认对方的数据授权链条是否完整。

3. 行业协会资源:比如中国互联网金融协会的成员单位之间,经常会共享优质客户资源。不过这个渠道对中小机构来说门槛有点高,需要满足特定的资质要求。

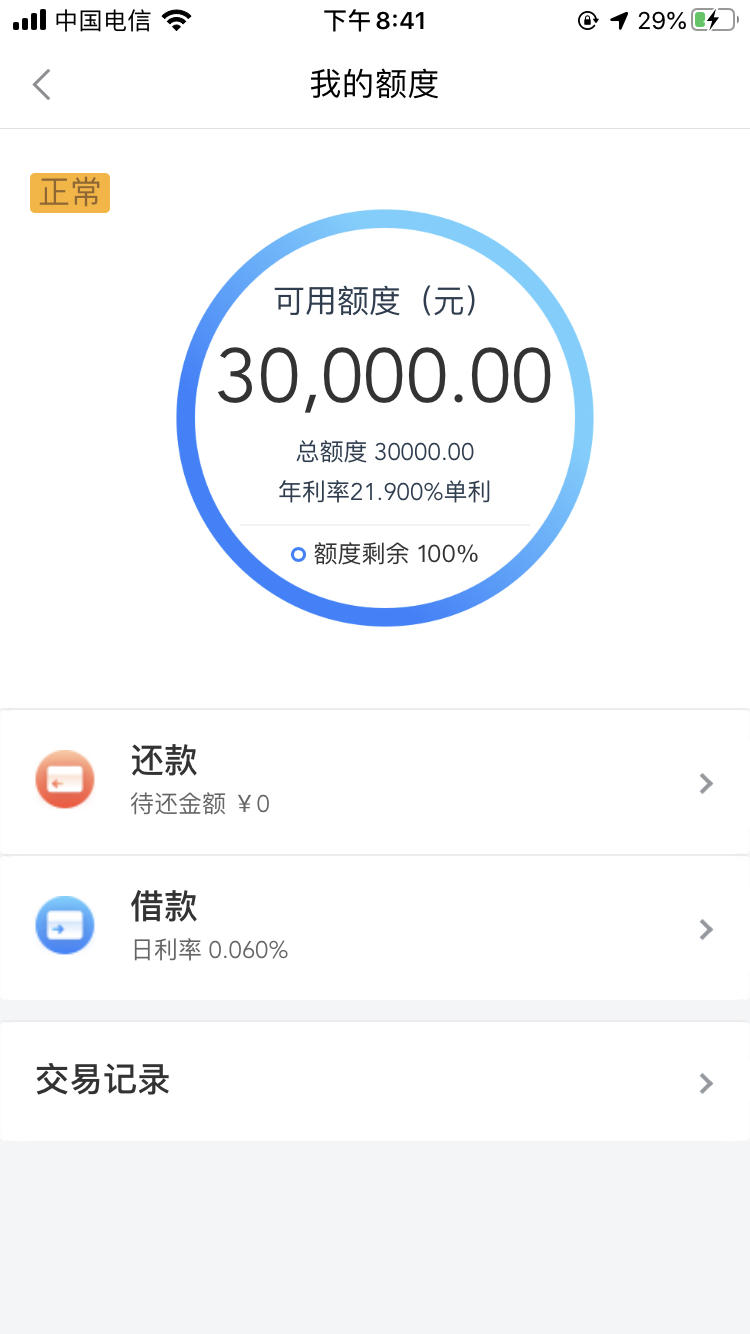

1. 银行直营渠道:现在四大行都在推自己的手机银行贷款专区,像建行"快贷"、工行"融e借"这些,优势是利率透明,缺点是审批比较严格。

2. 第三方助贷平台:比如省呗、还呗这些,他们其实不是直接放贷,而是帮用户匹配多家机构。有个客户跟我吐槽过,在某个平台申请后,一天接了5个不同机构的推销电话...

3. 短视频平台获客

没想到吧?现在抖音、快手成了新的贷款获客阵地。某持牌机构运营主管透露,他们通过短视频信息流广告,单个客户获取成本比传统渠道降低了30%。不过要注意平台对金融类广告的审核越来越严,上月还有几个大V因为违规导流被封号了。

1. 数据新鲜度:有些平台卖的是"僵尸数据",电话号码打过去要么空号,要么人家早就贷过款了。建议先要求试推20-50条数据验证有效性。

2. 合规证明文件:必须查看平台的《数据来源合法性声明》和《个人信息处理授权书》,今年已经有3家机构因为数据来源问题被罚了百万级。

3. 合作成本结构:现在主流的收费模式有CPA(按注册量)、CPS(按放款成功)两种。刚入行的建议选CPS模式,虽然单价高但风险小。有个同行踩过坑,CPA模式买了1000个注册用户,最后放款的才7个...

1. 警惕超低价套餐:上周有个客户经理问我,某平台推的"999元买3000条精准客户"靠不靠谱。我说这价格连正常数据成本的零头都不够,要么是二手转卖的数据,要么就是钓鱼诈骗。

2. 小心多头借贷客户:有些平台为了冲量,会把同一批客户卖给多家机构。我们做过数据比对,发现某头部平台30%的客户同时在3家以上机构申请贷款。

3. 注意地域匹配度:比如做区域性经营的城商行,买全国数据就是浪费钱。之前有家湖北的农商行,买了批广东客户数据,结果风控直接不给过。

最后说句掏心窝的话:买客户就像相亲,平台只是介绍人,关键还得看双方是否合适。建议刚开始合作的机构,先用小预算多测试几个渠道,把转化率、坏账率、综合成本这几个核心指标跑清楚了,再决定长期合作对象。毕竟现在监管越来越严,合规合法的经营才是长久之道啊。