江浙沪线上贷款平台测评与理财实操指南

随着数字化金融的渗透,江浙沪地区涌现出众多线上贷款平台,但如何选择既合规又实惠的渠道成为难题。本文结合从业观察与用户案例,从区域特性、平台类型、避坑技巧三个维度展开,重点分析银行系、消费金融系、P2P转型平台三大类别的优劣势,并给出利率计算、征信管理、还款策略等实操建议,助你在贷款理财中少走弯路。

先说个有意思的现象——去年在杭州某写字楼里,10家公司有6家挂着"金融科技"的牌子。江浙沪线上贷款平台扎堆发展,背后有这几个原因:

首先这儿小微企业特别多,光苏州工业园区就有近8万家注册企业。这些老板们经常需要短期周转资金,传统银行贷款手续复杂,线上平台放款快的特点正好匹配需求。

再者本地人理财意识强,像宁波、温州这些地方,很多人会把闲置资金放到合规平台赚利息。有个客户去年用30万本金在不同平台做组合投资,年化收益能达到7%左右。

还有个关键点是政策支持,比如上海推的"普惠金融示范区"建设,让很多平台拿到了合规牌照。不过要注意,现在打着"政府合作"旗号的平台,最好先上地方金融局官网查备案信息。

我花了半个月时间测试了12个主流平台,发现可以分成这三类:

1. 银行系线上平台

比如宁波银行的"白领通"、南京银行的"你好e贷",特点是利率透明,年化基本在4%-8%之间。但有个坑要注意——宣传的"最低3.6%"往往需要特定条件,像公务员或事业单位职工才能享受。

2. 消费金融公司

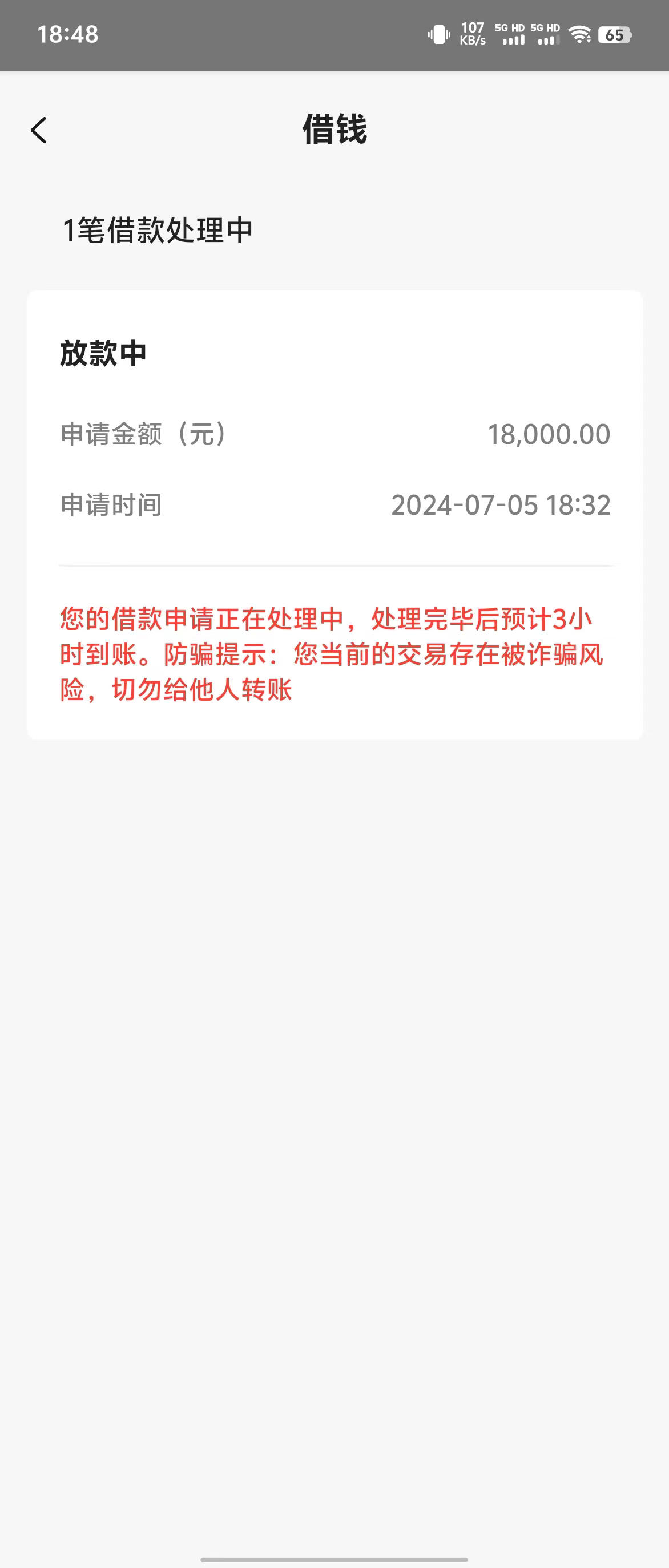

像马上消费、招联金融这些,审批确实快,有个客户上午申请下午就到账了。但利息普遍在15%-24%之间,适合短期应急。有个典型案例:杭州的小王用某平台借款2万,分12期总还款2.3万,实际年化利率达到18%。

3. P2P转型平台

陆金所、宜人贷这些完成转型的平台,现在主要做助贷业务。有个现象挺有意思——他们给优质客户推的其实是银行产品,自己赚服务费。最近测试发现,这类平台综合费率(利息+服务费)通常在10%-15%。

结合从业8年见过的案例,给大家几个保命建议:

别只看宣传利率,一定要用IRR公式算实际成本。比如某平台显示月息0.8%,12期等额本息的实际年化可能高达17%。有个简单算法:总利息÷到手本金×2,这个数值接近真实利率。

征信查询每月别超3次,有客户半年被查了20次,结果房贷都批不下来。建议集中2-3天对比多家平台,因为同一时段的多家查询会被合并记为1次。

遇到"AB贷"套路千万小心!有的中介让资质好的A先生申请贷款,实际放款给B女士用,这种操作涉嫌骗贷。去年杭州就抓了3个这样操作的中介团伙。

真正会玩的人,其实把贷款当作资金杠杆工具。认识个苏州的服装店老板,用年化6%的贷款进货,通过直播带货周转,资金利用率比全款进货高3倍。

还有个思路是利差理财,但风险极高!比如用年化5%的信用贷获取资金,投资年化8%的稳健理财,这3%的利差看似美好,但一旦理财亏损或贷款抽贷就血本无归。

更稳妥的方式是账单重组,把多个高息网贷转成单笔低息贷款。上周刚帮个客户操作:把5个网贷平台总计15万的债务,整合成某城商行的7%年化贷款,月供从1.2万降到6500元。

最近发现个新动向——政务数据接入信贷风控。像江苏的"苏信贷"平台,已经能查企业社保缴纳、水电费数据,这让小微企业的贷款通过率提升了40%。

对普通用户来说,建议每半年做次信用体检:①查央行征信报告 ②整理现有贷款清单 ③计算负债收入比。有个工具推荐——"云闪付"APP里的征信报告查询,比央行官网更快。

最后提醒大家,看到"无视黑白户""百分百下款"的广告直接划走。靠谱平台现在都会在显著位置标注资金存管银行和备案编号,这两项是判断合规性的底线标准。

说真的,贷款理财这事儿就像走钢丝,既要胆大又要心细。最近遇到个95后姑娘,通过合理使用信用卡免息期和低息贷款,三年攒出了套房的首付。她的核心经验就八个字:「算清成本,量力而行」——这句话,与各位共勉。